什麼才是適合你的目標管理工具?

轉變時刻:OGSM、MBO、KPI、與OKR 之間的策略目標管理探索

時間已經進入到2023年下半,算一算2019年底疫情爆發至今已經四年。短短的四年,你我的世界相較疫情前,發生了翻天覆地的變化,原本期待新的智能科技可以為人類社會帶來更多幸福,但似乎已被許多的黑天鵝事件削減。

看看大環境,疫後航空旅遊業終於迎來久違的春天,相反的,支撐台灣經濟命脈的製造業、出口貿易卻面臨2008金融海嘯後最嚴重的一次衰退,在烏俄戰爭、中美貿易戰、極端氣候、通膨等因素夾殺下,台灣「6月出口衰退23.4%,是14年來最大跌幅;今年上半年累計出口成長率為-18%」,國際經濟疲軟,中國大陸與美國兩大經濟引擎近乎熄火,台灣作為地緣政治的關鍵地位,自然頗感威脅。

實際上,我們在許多的經理人身上,也看到對未來不確定的焦慮,從Forecast中看不到明年第二季,從國外客戶口中探不到需求,從資本投資上看不到回收的曙光。更不要說,因為根本找不到有戰力的人才,目標做不到,還得硬扛,加快現有人才的損耗。

但好消息是,離2024年還有時間,經理人們可以藉由一般在Q4舉辦的年度目標訂定會議裡,將未來景氣的預判放入決策因子,然後徹底掃除那些寫得好看、數字喊得很漂亮卻達不到的空頭支票,在組織裡橫行,導致劣幣驅逐良幣。開始重新學習如何協助員工達成績效、用領導力帶出執行力,想方設法就是要把未來過冬的存糧儲備好。

那麼企業該怎麼設定有效目標、進行目標管理呢?最近在管顧圈子中相當熱門的OGSM,究竟和管理學之父彼得·杜拉克最早提出的MBO、與員工普遍最熟悉的KPI、以及近年常被提起的OKR有何區別?企業到底該使用哪一套理論有效進行管理呢?

管理與目標:MBO、OKR、OGSM、KPI 的比較與應用

什麼是MBO?

先來回顧一下,目標管理眾多理論中,大家最耳熟能詳的MBO(Management by Objectives,目標管理),它的概念就是:「主管需要協助部屬,掃除部屬達成目標的障礙!」

短短的一句話,道出MBO不僅重視Top-Down的一致性,更注重行為管理科學裡的「參與式管理」,也就是讓員工有Bottom-Up的機會。

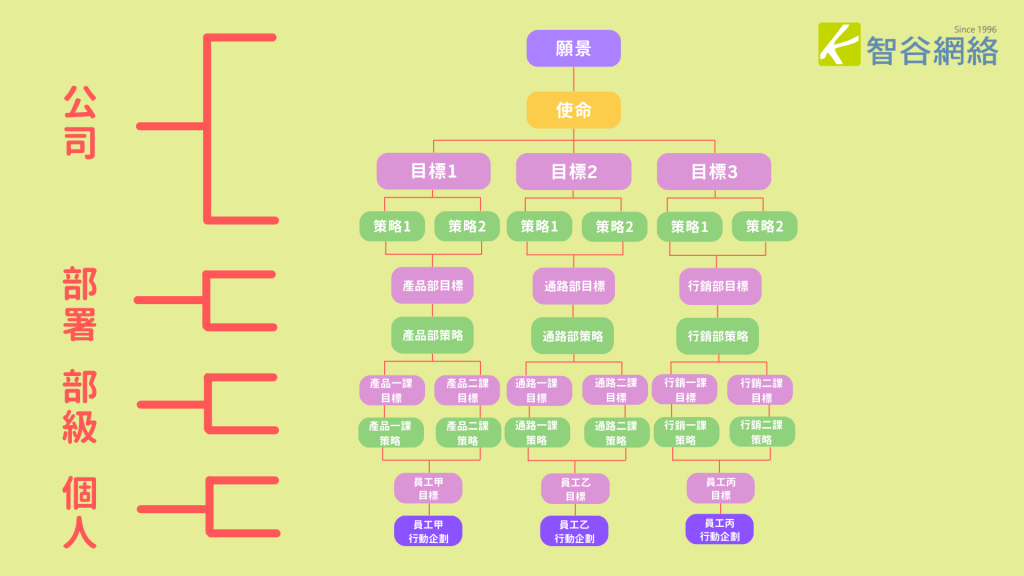

在制定目標及策略的過程,其中一個很重要的概念是「逐級推展」,也就是下級會根據上級的策略制定出該部門的目標及策略,員工又會根據部門的策略訂定個人的目標及行動計劃,如此往下層層推展、彼此關聯,形成目標的遞延(如下圖)。而從整體來看,此一目標設定的TOP-DOWN就是MBO最基本的精神。

我們舉個例子:

.願景&使命,如:讓全世界不再有小兒麻痺症患者。

.目標:即具體想要達成的事情,可再細分成「長期目標」和「短期目標」,如:成為全球第一大小兒麻痺疫苗供應商;3年內達到全球小兒麻痺疫苗市占率70%。

.策略:達成目標的方法,如:一年舉辦20場衛教宣導活動、印製宣導傳單、投放廣告。

策略:達成目標的方法,如:一年舉辦20場衛教宣導活動、印製宣導傳單、投放廣告。

所以,接續下來對OKR, OGSM的介紹,都是MBO精神的延伸

什麼是OKR?

這是由MBO所延伸改良而來的概念,全稱Objective and Key Results,中文即「目標與關鍵成果」,此處的目標變得更具體、可量化,並且搭配可以和目標串連的關鍵成果,其精神是快速、敏捷。

什麼是OGSM?

接下來,最近討論度很高的OGSM又是什麼呢?它是由O(Objective,最高級別之最終目的)、G(Goal,具體目標)、S(Strategy,策略)、M(Measure,檢核)4個項目所組成,我們可將它看作目標管理的集大成,這在下一段會說明。

什麼是KPI?

最後是大家最熟悉的KPI,全稱Key Performance Indicators,意即「關鍵績效指標」,這些指標可以用來檢核目標的達成率。

KPI指標也有它的位階,例如像是EPS等『戰略型KPI』,來處理高階關心的事情; 而一間公司從接到市場訂單到打包出貨,這中間的流程段一定會有經常出問題的檢核點,因此會從大量的PI(Performance Indicators)中,挑選出關鍵的『營運型KPI』來監控 ;『作業型KPI』通常跟績效考核連動,主要是定焦在因為要完成營運目標所要執行的活動,例如提袋率。

所以,不是所有管理指標都是KPI,經理人的時間有限,那種不太會發生問題的PI,或者緊急卻不重要的指標,都可以不用特別去關注。。企業進行年度考核時,只要從中抓出與目標扣連最緊密、重要和緊急,或是經常變動的那些指標,作為檢核時的「關鍵」指標即可。

另外,KPI是可以分成「領先指標」和「落後指標」的,坊間許多專家說KPI只能監控『驗屍報告』是不對的。舉例來說,客人在進店後的停待率、客流量就屬於領先指標。落後指標則反映營運的情況,可以觀察出某一數值隨時間的推移變化,像是財務數字、業績、營收就是落後指標。

一個成熟的組織,他在設定KPI的重點,應該是前期偵測示警用,就好似氣象預報、火災警報器一樣。

OKR vs OGSM vs KPI

前面簡單介紹了幾個業界常用的目標管理方式,有些人可能被搞得暈頭轉向,不曉得倒底該使用哪個才好?其實只要稍微整理歸納一下會發現它們並不複雜,下面就來談談這些理論彼此間的差異何在:

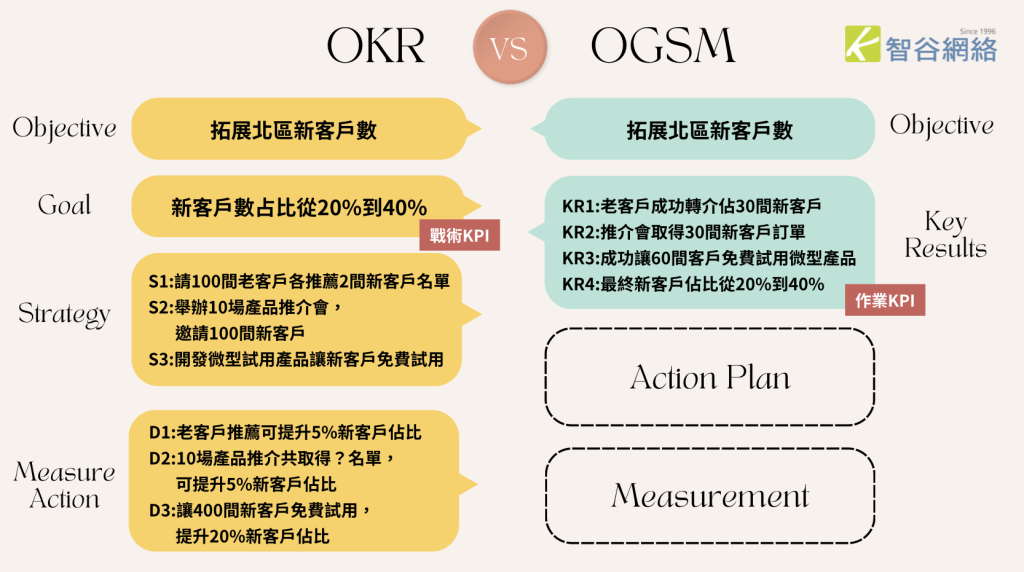

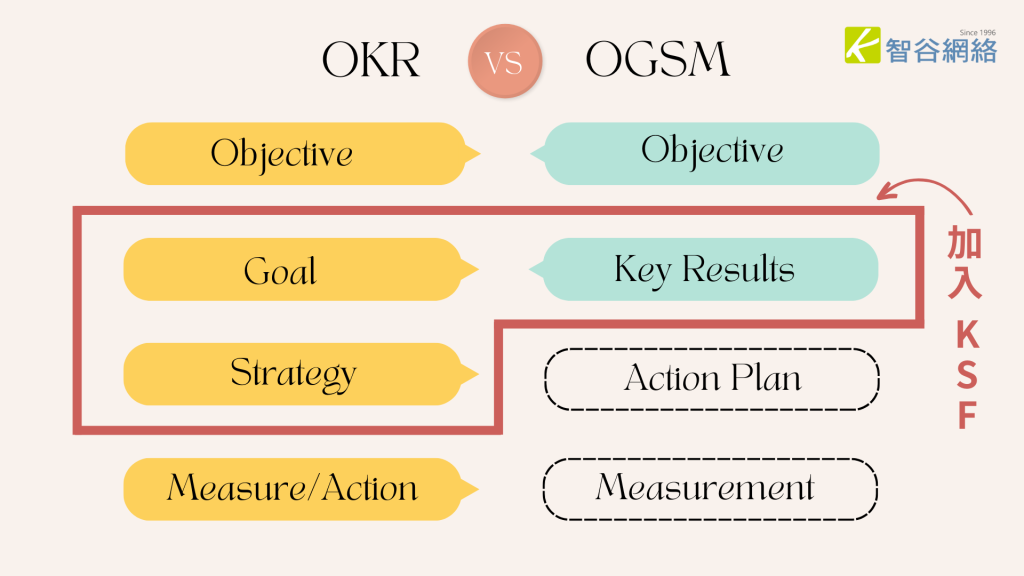

1. OGSM中的G+S,就等於OKR中的KR,而KPI就等於OGSM中的M

2.OKR的缺點是少了實際執行的方式,並未談到「應該怎麼做、做不做得到」,因此建議再加上AP(action plan,行動計畫),使OKR更完整。

3.傳統的KPI並不會被OKR取代,兩者在使用上應該互為補充。

4.OKR和OGSM沒有誰好誰壞,只是用兩種不同的角度詮釋同一件事情,您可能會說OKR少了「檢核」這一塊,但實際在使用OKR時,不可能不去監控成效。

5.很多人說OKR比較適合一兩個月的小專案、敏捷專案,但其實也有大公司用OKR來管理長期的大專案。

搞懂管理MINDSET,抓緊3核心活用工具

我們談的這些理論,最終都得按照「目標遞進」的原則進行——上層的策略,就是下層的目標。也就是MBO的精神。

“我們更應該專注的是每個階層的管理者,本事有沒有發揮出來”

在制定目標過的程中,主管應該和部屬好好聊天:「我覺得這目標對你而言有點難度,但依據你這幾年爬上來的速度,我認為不只如此,你覺得可以做多少才好?」當制定的目標遇到反彈時,主管可以和員工溝通:「資源要什麼說出來,我全力鞏固你去完成他」主管應想辦法解決,盡力協助部屬排除達成目標的障礙。

當整個組織的最高目標制定者——也就是老闆,想的東西太遠,中階主管應盡可能想辦法轉化、變的具體,讓訊息落地、讓同仁理解;同時還要顧及左右鄰兵,在各個場合中跨部門對話,和不同部門對接,包括目標對接、行動計畫對接、策略對接、成敗要件對接;下級的目標也會視內外部環境修正調整;也可能要放大行動計畫、和公司要更多的資源。

談到這邊先做個重點整理,目標管理最重要的三個精神是:

1.層層遞進:由上到下,上層的策略是下層的目標

2.去除障礙:主管要協助部屬掃除達成目標的障礙

3.互相對接:要跨部門的對話、資源對接

在這三個條件之下,不管是用OKR、OGSM或KPI都沒問題。

加入KSF

另外在進行目標管理時,還建議加入KSF,也就是關鍵成功要素(key success factors)。可以根據KR(Key Results)列出所需要的資源,像是產品、通路、行銷各會需要多少資金、什麼樣的人才、跨部門要如何協助。

更完整的目標管理,還要先進行外部分析、內部分析、設定營運獲利模式(定義消費者、提供的產品和服務、如何獲利、和公司內哪些部門和資源有關、供應商是誰),陳述現狀,並據以預估今年是否可能做到?或者為何做不到?最後訂定明年目標。

每種工具都適合你,只要融到骨子裡

回過來看較傳統的KPI,最為人詬病之處在於,公司單向的要求員工去設定一個數字,員工就自己找了一個最容易達成的目標,忙了一年後,卻完全無助於公司的營收績效。而OKR、OGSM的推行,正是希望能改善敷衍了事的心態,還有疊床架屋的資源,轉換本位思維,透過雙向溝通,員工與主管能夠取得共識、共同訂立目標,下級也能夠帶著使命感心甘情願地去執行,形成良好的循環。

KPI沒有原罪,如果使用不當,OKR、OGSM也有可能變成一種行禮如儀的機制。因此,管理者的mindset(思維)、管理的風格,才是MBO落實的關鍵。

最近我們和智谷的顧問和講師討論,發現大家對於目標管理工具不約而同都有一樣的看法,

無論是MBO、OKR、OGSM或KPI,它們其實都是PDCA循環績效管理:目標設定/計畫(Plan)→管理實施/執行(Do)→考核評價/檢查(Check)→行動調整/改善(Act)。

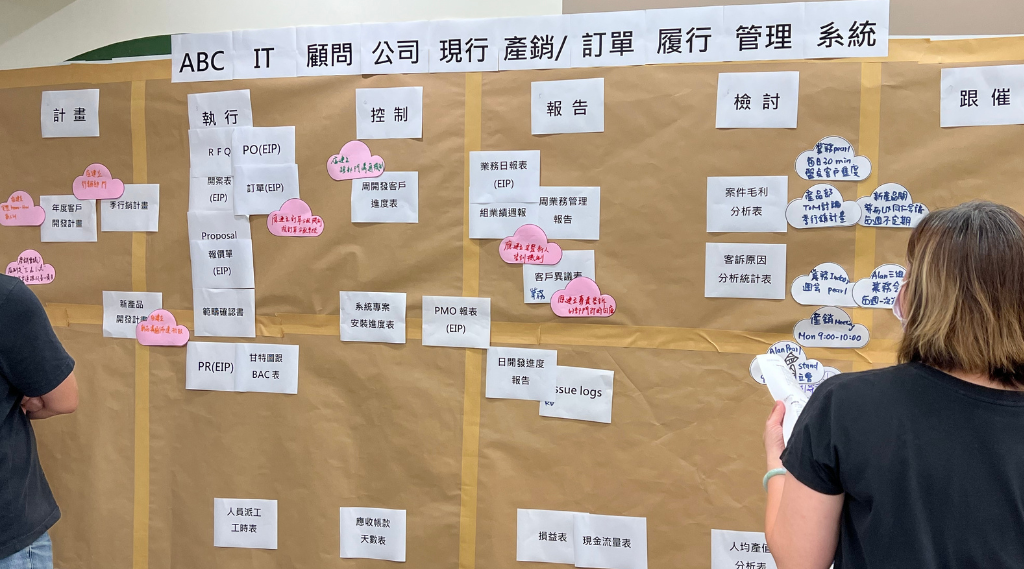

在管理的世界,大家雖然用不同名詞解釋,但某種程度上其實是闡述同一件事,沒有這麼複雜。可以參考,我們在八月二十五日舉辦的「HR圓桌小聚-讓你老闆驚艷的組織診斷術」,營運管理系統的診斷術,背後就是PDCA循環。

結語

您還在為明年度的目標設定程序憂心、或是裹足不前嗎?在我們過去多年的經驗裡,沒有考慮態勢情境,而是Top-Down強硬執行的MBO,最後結果都是雙輸,年輕世代的員工也不會跟你玩真的。相反的,上級若能站在員工的角度

我和你並肩,彼此相互學習、共同成長,且確保下情能夠上達,縱使達成目標的路上充滿艱辛挑戰,工作的氛圍和態度變得正向,結果就會有所不同。

最後總結以下幾點:

1. 無論使用哪一套目標管理工具,所有方法都應該跟隨MBO的大原則:主管應協助部屬掃除達成目標的障礙。

2. 沒有最好的工具,只有最合用的情境。目標管理工具之間的差異,在於管理的顆粒度(細緻度、清晰度),應該視文化、組織情境而靈活調整,不能說哪個好哪個不好。

3. 想要建立共同的管理語言,不能屏棄KPI。